こんにちは!山口・防府の福祉用具・介護用品専門店「加賀メディカル」

本店スタッフの長谷川です。

毎日暑い日が続きますね💦

2025年の夏は全国的に猛暑日が多く、真夏日や猛暑日の数が過去5年で最多レベルに達しているそうですよ(>_<)

例年以上に熱中症患者の救急搬送が増加しており、特に高齢者が多いみたいです。

猛暑の長期化、エアコン使用控え、高齢者の暑さ感知の低下など複合的な要因が背景です。

そこで今回は「高齢者のための熱中症対策」

についてご紹介いたします。

基本的な熱中症予防策としては・・・

①のどが渇かなくても水分をとる

②室内の温度・湿度を調節する

③体調の変化に注意する

④直射日光から身を守る

⑤周囲の人がサポート

①のどが渇かなくても水分をとる

新聞やニュースなどでもよく耳にするのが「のどが渇いていなくても、こまめに水分をとりましょう」というフレーズです。

水分摂取について理解はしていても、実際にできている方は少ないのが現実です。

厚生労働省の高齢者のための熱中症対策リーフレットでは、1日あたりコップ6杯分、約1.2リットルが水分摂取量の目安とされています。

具体的には、1時間にコップ1杯をとる・起床後と入浴後にも水分と塩分をとることが推奨されています。

ただし、腎臓に持病がある方は、水分・塩分の摂取は「少しずつ」が基本です。

熱中症予防のために多く水分をとってしまうと、過剰摂取になりむくみがひどくなり、腎臓病が悪化するおそれがあるので注意が必要です。

②室内の温度・湿度を調節する

高齢者の熱中症の多くが、室内で起きるといわれています。

そのため、高齢者の熱中症予防のポイントとなるのが、エアコンの適切な使用です。

しかし、電気代がかかるからと、エアコンをできるだけ使いたくないと思われる方がいらっしゃいます。

こうした不安がある方は、熱中症になるとより高額な医療費がかかることを考えていただく必要があります。

夏場のエアコン使用は生命維持のために欠かせないものと考えて、利用をおすすめいたします。

一般的には室温28℃が推奨されていますが、この温度で過ごしにくいと感じたら、ためらわずに温度を下げましょう。

また、温度はそのままで風量を強くすると、冷房効率が上がり、過ごしやすくなることがあります。

扇風機・サーキュレーターがある方は、エアコンと併用するのがおすすめです。

温度を下げるより風量を上げる方が消費電力が少ないのが一般的ですので、上手に省エネを取り入れてみてください。

③体調の変化に注意する

高齢者は、熱いと感じるセンサーが鈍くなっています。体に熱がこもっていたり、熱中症となっていたりしても、

本人は感じていないケースが多々あり、脳が熱中症であることを感じていないため、

体温を下げるための発汗機能が十分に機能しなかったり、熱を放出させるための血管の拡張もしづらくなったりします。

また、汗を出す「汗腺」の量も少なくなっており、体温を下げる機能が衰えているため熱中症が重症化しやすいと考えられるので注意が必要です。

④直射日光から身を守る

外出時には遮光性の高い日傘や帽子、麻(リネン)の薄手の羽織りものを使うと、直射日光に当たることを防げます。

日傘を使用することで、体感温度を下げる効果があります。

また、羽織りものを利用することで、半袖で素肌をさらすより、麻でつくられた薄手のカーディガンなどを羽織ったほうが、体感温度が下がりますのでぜひ、ご活用してみてください。

麻は綿より通気性・吸水性にすぐれていて、綿よりもさらりとした手触りが魅力なのでおすすめですよ。

⑤周囲の人がサポート

身近に高齢者がいる場合、周りの人が注意すべきなのは、熱中症を常に意識し、高齢者を一人にさせないことです。

熱中症は誰でもなる病気ですが、高齢者は自覚症状に乏しいため、周りの人が気を付けるしかありません。

熱中症の予防や重症化の防止のために、水分が摂取できているか、エアコンが使えるか、体調管理ができているか等、高齢者本人だけではなく、周りの家族や近所の方が協力して高齢者を見守ることが重要です。

≪ 加賀メディカルのおすすめ熱中症対策グッズの紹介 ≫

●ひんやり背もたれシート●

車いすを利用される方におすすめです♪

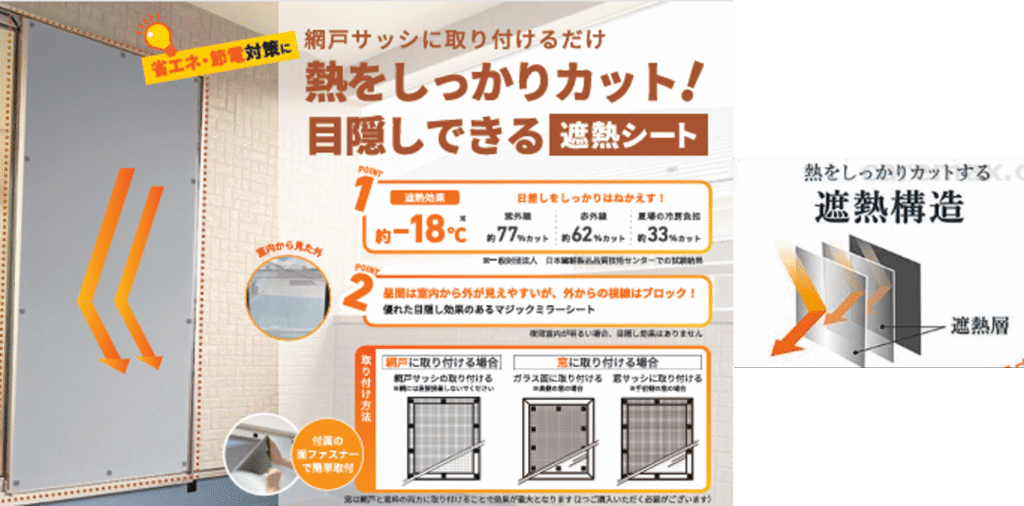

●網戸遮熱シート●

熱をしっかりカットするので、省エネ・節電対策にもなりますよ♪

●甘酒●

寒い季節に飲むイメージのある「甘酒」ですが、俳句では”夏の季語” 江戸時代には、厳しい暑さを乗り切る飲み物として愛飲されていました。

夏に不可欠な水分・塩分・糖分を補給するのにおすすめです♪

ご興味がある方は、スタッフまでお問い合わせくださいませ(^-^)

熱中症はありふれた病気ですが、毎年多くの人が重症化して怖い病気です。

特に高齢者では重症化しやすく、命の危険性が高まります。

今年の夏も猛暑日が多いので、熱中症には十分に注意して、夏を楽しんで乗り切りましょう!